作者简介

曹彭龄1962年应征入伍从事军事外交工作,历任我国驻叙利亚、黎巴嫩、伊拉克及埃及大使馆副武官、武官,少将军衔。

本文内容

哈桑·拉杰布先生是中国人民的老朋友了。

1956年5月,中国和埃及建交后,他作为埃及首任驻华大使,很快就来到北京。那一年夏天,我们考入北京大学东语系,主修阿拉伯语。

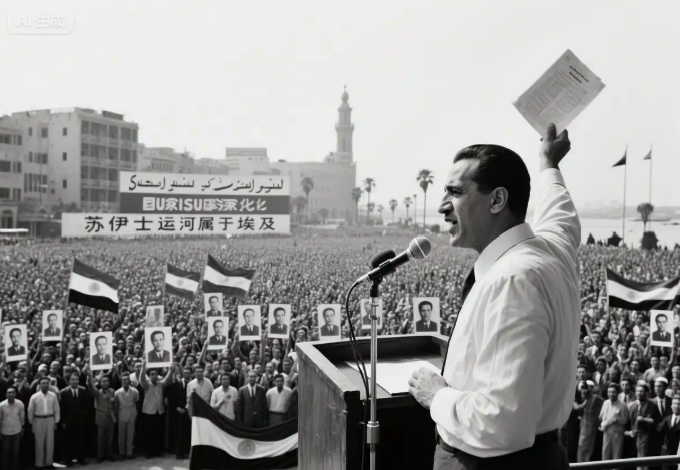

1956年9月19日,纳赛尔代表埃及收回苏伊士运河主权。(图源:网络)

10月,由于埃及将苏伊士运河收归国有,英、法、以三国悍然出兵干涉,引发了苏伊士运河战争。我们用阿拉伯语呼喊刚刚学会的“声援埃及”的口号,和北京市民一起参加了支持埃及的游行,并出席了哈桑·拉杰布先生在北京政协礼堂举行的报告会,介绍埃及军民保卫塞得港的战斗。

当时,我们仅仅学了一个多月的阿拉伯语,字母还没认全,自然听不懂拉杰布先生的演讲,但我们却听得那样专注,努力从他的讲演中分辨学过的词汇。记得听得最多、最明白的两个字就是:埃及、中国。

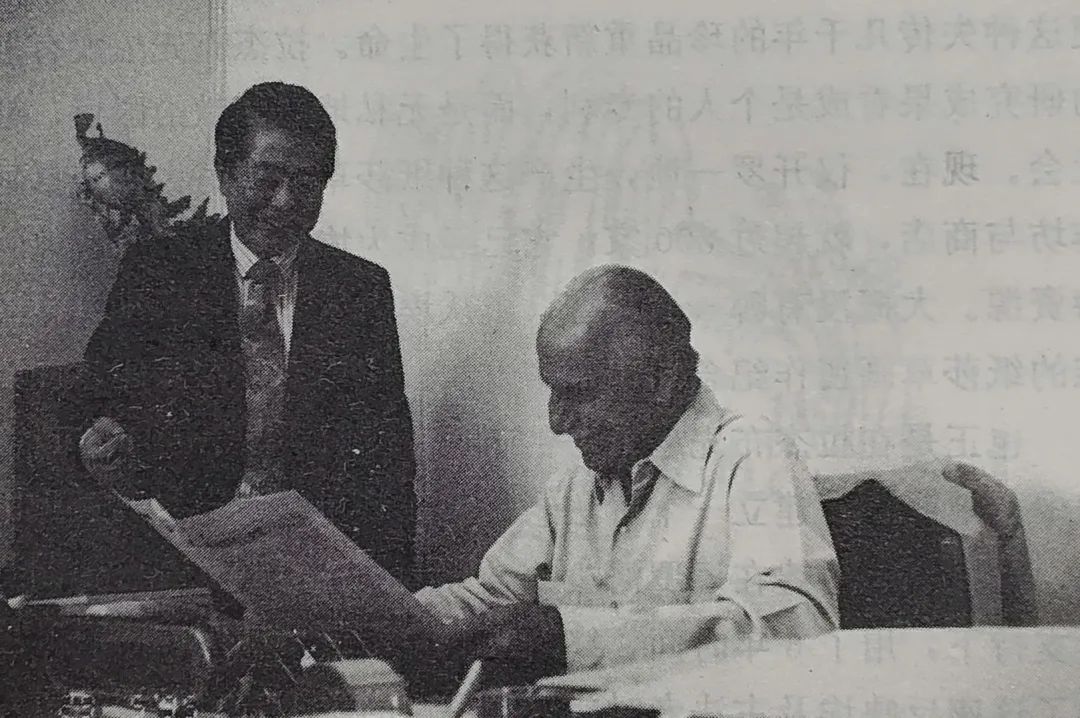

作者曹彭龄与埃及首任驻华大使哈桑·拉杰布(图源:《埃及漫步》)

一晃近40个寒暑过去,1993年夏季,我们终于来到哈桑·拉杰布先生的故乡开罗。初上任的日子是忙碌的,忙得几乎连在埃及工作的老同事、老同学都来不及看望。

朱应鹿大使夫妇为我们举行到任招待会,除了军方人士、外国武官、友好国家使节之外,还邀请了埃及各界友好人士,其中包括一两位前驻华大使。我们以为能在招待会上见到哈桑·拉杰布先生,但出席的人都是在他以后的驻华大使。

朱大使告诉我们,哈桑·拉杰布先生一直是中国人民的好朋友,但由于他年事已高,一般已很少出门了。我们这才想起,屈指近40载过去,就连我们也由莘莘学子变得华发丛生了……

1993年10月1日正好是伊斯兰国家的周末,我们利用假期去游览“法老村”。它坐落在开罗市区附近、尼罗河中的一个小岛上,面积约15万平方米。这个“村”,正是哈桑·拉杰布先生一手创建的。

曹彭龄、卢章谊夫妇在开罗法老村留影。(图源:《中国和埃及的故事》)

原来,拉杰布先生在中国任满后,又相继担任过埃及驻意大利和南斯拉夫大使;1964年回国后,出任过埃及国家旅游局顾问;1968年退休后,专事古埃及造纸的研究。

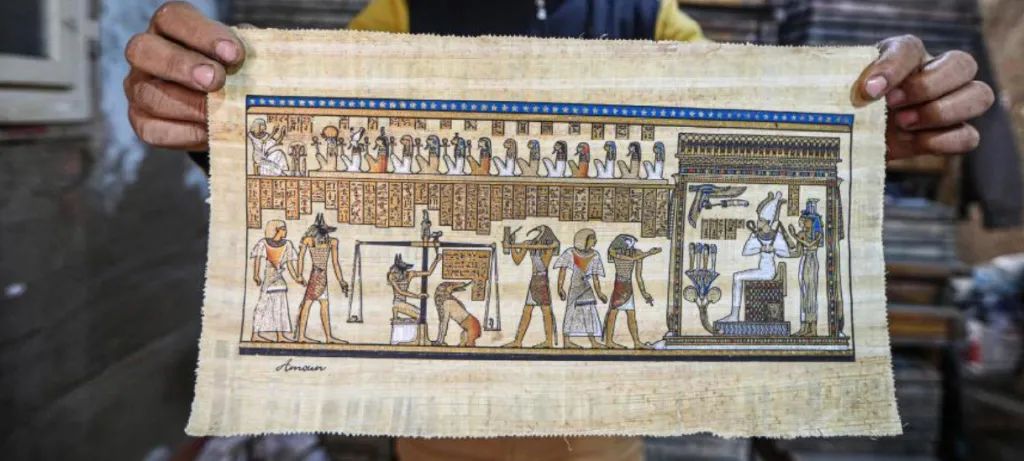

那是由于从古法老墓葬的出土文物中,人们发现当时古埃及人制造的一种可以书写与绘画的草纸,这种草纸比中国蔡伦发明的造纸术还要早近3000年。可惜的是,这种技艺早已失传。拉杰布先生用了几年时间,走遍尼罗河三角洲,没有找到生产这种草纸的原料。

纸莎草

他不死心,又沿尼罗河逆流而上,直到苏丹境内,终于找到一种水草——纸莎草,把它移植到尼罗河三角洲,并按照法老墓中石壁上彩绘的原始工艺,用这种水草的茎仿制出同样的草纸,终于使这种失传几千年的珍品重新获得了生命。

埃及莎草纸的古法制作工艺

拉杰布先生没有把他的研究成果看成是个人的专利,而是无私地将它献给国家、献给社会。现在,仅开罗一地,生产这种纸莎草纸和仿古纸莎草画的作坊与商店就超过800家,它已经成为埃及一项相当可观的旅游资源。大概没有哪一位游客不从埃及带回几张既古朴又典雅的纸莎草画留作纪念或分赠亲友的。

也正是在拉杰布先生潜心钻研这种纸莎草纸生产技艺的过程中,萌发了建立一个古法老时代传统民俗博物馆的愿望。

最初,他的博物馆建在尼罗河边的一条浮船上,后来在政府大力支持下,用了6年时间,终于在这个名叫雅各布的小岛上建起了反映埃及古法老时代民俗风情的“法老村”。

随着时间的推移,开罗市区不断扩展,“法老村”的周围早建起一座座立交桥、一幢幢高层建筑。为了“闹中取静”,给游人们创造一个古法老时代尼罗河三角洲平静的乡村气氛,哈桑·拉杰布先生和他的“村民们”在“村”中路边、桥旁、溪畔遍栽古法老时代就有的树种:椰枣、橄榄、无花果、桑树、葡萄……仅垂杨就栽了5000多棵!

在埃及,睡莲的身影随处可见,甚至成为了建筑设计的灵感之源。睡莲的设计灵感深入埃及建筑,卢克索神庙的石柱、开罗塔等标志性建筑均受其影响。(图源:网络)

在法老时代,尼罗河的莲花就很有名,莲蓬作为多子多福的象征,是法老时代的圣物,常见于法老时代的墓石、墓碑和纸莎草画上。在胡夫大金字塔旁出土的、曾运载胡夫遗体前往金字塔安葬的“太阳舟”高高翘起的船头上,就是一只硕大的莲蓬的造型。

金字塔“太阳舟”(图源:网络)

然而现在,尼罗河已经找不到尼罗河莲花了。哈桑·拉杰布先生特意从中国引进了一蓬蓬荷花,种植在“法老村”中。难怪我们自开罗闹市来到这里,但见渠水淙淙、垂柳依依、荷叶田田,宛若一下子又回到了江南农村!

在离面临“人口爆炸”的开罗市中心仅仅几公里之遥,竟有这样一个宁静、优美的去处,实在难以想象。

作者夫妇在“法老村”奥塞利斯雕像前留影。(图源:《埃及漫步》)

在“村”里环岛的水渠中,有一种拉着游客在各处景点游览的带小拖轮的浮动看台,拉杰布先生将它称做“时光小舟”。我们正是乘这种“时光小舟”,由现代跨过几千年悠悠岁月,回到古埃及一一浏览当时生活在尼罗河三角洲的男男女女如何耕作、狩猎、织麻、采石、酿酒和制作这不腐不蛀、能将珍贵的文献和资料保存逾千年的纸莎草纸。

手绘“法老村”古代网鱼图(图源:《埃及漫步》)

我们向导游小姐法特梅打探,她告诉我们,哈桑·拉杰布先生虽然年逾八旬,却依然关怀着埃及旅游事业和“法老村”的建设,去年还在“村”里主持修建了一座卢克索出土的法老图特、阿蒙地下陵墓的仿真建筑,供没有机会去卢克索的游人观赏。

法特梅小姐还告诉我们,拉杰布先生非常怀念中国,怀念他任驻华大使期间同毛泽东、周恩来等中国领导人结下的深厚友谊。

在“村”里的展览厅的一个展台上,我们看到哈桑·拉杰布先生递交国书后,同毛主席和周总理的合影。法特梅小姐告诉我们,拉杰布先生还保存着一张有周恩来亲笔签名的照片。有一次,一位美国游客想出3000美元购买这张照片,拉杰布先生断然拒绝,回答说:“100万美元也不卖!”

周恩来总理签名赠送给埃及首任驻华大使拉杰布的两人合影照片。1994年,拉杰布把照片赠送给时任中国驻埃及使馆临时代办吴思科,并说:“这张照片是我最珍贵的收藏品,现在我年事已高,因此把这张照片交给年轻人,希望埃中友谊世代传承。”(图源:《中国和埃及的故事》)

我们看着、听着,仿佛“时光小舟”又把我们带回50年代中埃两国人民都难以忘怀的岁月……

拉杰布先生为中国代表团讲解。(图源:《中国和埃及的故事》)

出于对中国的情谊,哈桑·拉杰布先生特意作了个不寻常的决定:自“法老村”建成起,对前来参观的中国客人一律优惠。就像尼罗河上吹拂的轻风,我们深深感受着这友谊的温馨……

从“法老村”回来之后,我们写了一篇小文《时光小舟满载友谊》,被刘梦岚同志编发在《人民日报》的文艺副刊上。

后来,在准备接待方祖歧同志率领的友好参观团时,由于埃及方面把参观“法老村”列进日程,我们便同哈桑·拉杰布先生联系,一方面为接待代表团做准备,更主要的还是为看望一下这位埃中人民的友好使者。

我们应约来到以他的名字命名的纸莎草研究所。研究所设在停泊在尼罗河边的一艘船上。当我们走进他的办公室时,我们发现办公室竟是这样小,没有沙发,更没有奢华的摆设,他从中国带回的一张半旧的黄杨木桌上,摆着资料、公文和他与世界各国博物馆的来往信件。桌前有两把木椅,我们在木椅上坐下。

哈桑·拉杰布先生出身名门望族,本身又是博士、将军、学者、外交官,在一般人眼里,早就是家财万贯的富翁了,然而他却是这样俭朴,我们就像是在同一位和蔼可亲的长者交谈。

他虽已满头白发,却依旧集学者的博学、军人的干练和外交官的机敏于一身。而同时,又洋溢着普通百姓的那种质朴与谦和。他对代表团的要求问得很细,一再表示他在中国时,中国就是他的家,他希望中国客人到了埃及,也像到了家里一样。

谈到中国,话题最多的还是周总理。他说他第一次见到周总理,就被周总理的博学、谦逊,雍容、儒雅的外交风度所吸引,“我认定他就是我的朋友和老师,他的博学、谦逊让你觉得他完全值得你信赖……”他说,从那以后他碰到问题,第一个想到要请教的人便是周总理,而周总理总是热心坦诚地同他商量、讨论、提建议,丝毫没有大国总理的“架子”。因此,他在中国看到有什么不合适的地方,也直接向周总理提出。

有一次,他看到北京居民把城墙拆下的城砖搬走,去盖自己的房子,便向总理提出:“你们中国人对这些看惯的古城墙,也许并不觉得如何可贵,但在外国人眼里,它却是东方文化的一部分,应当爱惜……”周总理听后说“拉杰布先生,你提得非常对”并马上拿起电话,同有关部门联系,拆城墙的现象很快就被制止了。拉杰布先生讲述时,“呵呵呵”地笑起来。“这就是周恩来!他注意倾听任何人的意见,只要你提得对,他便立刻去办。难怪他能赢得全世界的尊敬……”

他还谈到周总理生活俭朴——会客时常穿布衣、布鞋,却总是干干净净,整整齐齐,令人从内心感到崇敬。“周恩来独有的人格魅力是无法取代的。”

他讲他在中国任职的三年中,从周总理身上学的许多东西对他一生都有巨大影响。我们问起那位美国游客想向他购买有周总理签名的照片的事,他笑着说:“如果是别的东西,我可以送给他,但周恩来签赠的照片怎么可以?周恩来是我最崇敬的人……”

我们请哈桑·拉杰布先生为我们写几句话,他立即写下:

我认为,只要有可能,就应当工作,尽其所能,建设他的祖国。这是衡量一个人生命价值的尺度。如果一个人停止对他的民族、他的国家奉献,他的生命便失去意义。

他说:“这是我的信条,也是我从我的朋友和老师周恩来常说的话‘活到老,学到老,工作到老’及他的言谈举止中,学到和感悟到的真理……”

图文转自:外交官说事儿公众号