【非遗巡礼】:在云贵高原的层峦叠嶂间,苗族先民以歌为史、以绣为书,创造了璀璨的非遗文化。从千年古歌的悠扬旋律到银饰锻制的铿锵锤音,从蜡染的蓝白秘境到苗绣的七彩华章,每一项技艺都是苗族智慧的结晶。让我们走进这场跨越时空的文化巡礼,聆听六项国家级非遗的千年回响。

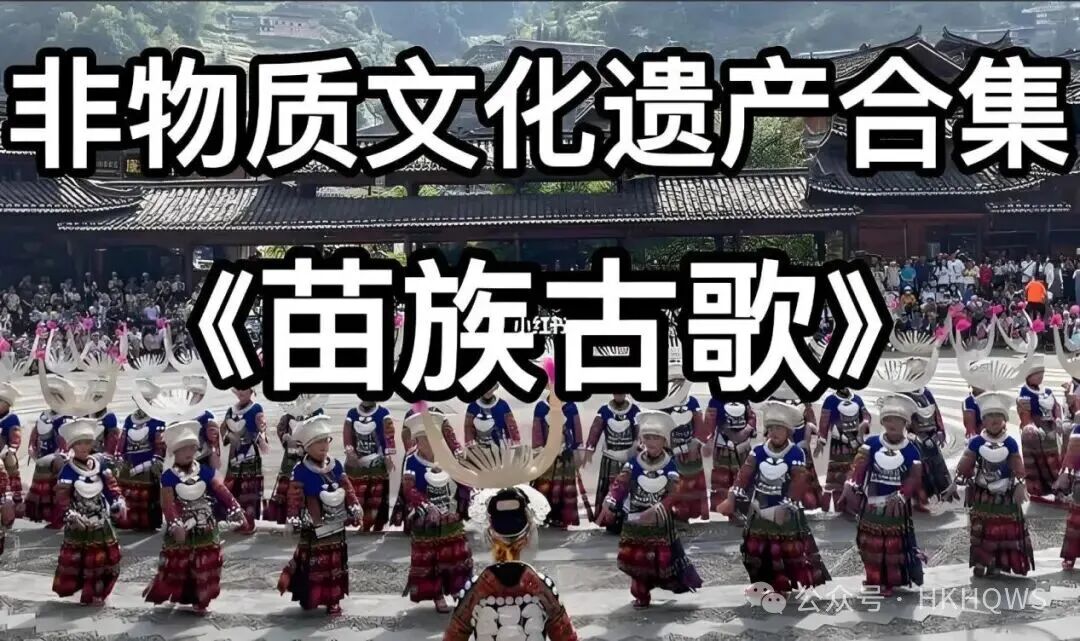

苗族古歌:口传的史诗

作为苗族文化的"活化石",古歌以五言体叙事形式吟唱创世神话与迁徙史诗。全诗1.5万余行,分《金银歌》《古枫歌》等五大篇章,采用盘歌问答形式,由4人组队对唱。其独特之处在于将历史编码于神话意象中,如"蝴蝶妈妈"象征生命起源,"姜央射日"反映农耕智慧。演唱时需配合木鼓节奏,歌骨(主旋律)与歌花(即兴变奏)交替,形成独特的复调艺术。2006年列入首批国家级非遗后,台江县已建立12个传习所,培养年轻歌师300余人。

苗绣(雷山苗绣):针尖上的图腾

雷山苗绣以"型中型的复合手法"著称,将蝴蝶纹抽象为螺旋几何,将龙纹演变为波浪曲线。其核心技艺"破线绣"需将丝线劈成1/16细,通过数纱绣法在土布上呈现0.1毫米精度的图案。最具代表性的"百鸟衣"绣片需耗费绣娘两年光阴,以12种渐变丝线表现羽毛光泽。现代传承人杨阿妮创新"光影绣法",使传统纹样在LED灯下产生立体投影,作品曾亮相巴黎时装周。

苗族银饰锻制技艺:錾刻的星河

台江县施洞镇的银匠仍沿用宋代"锤揲"古法,打造重达20斤的"银冠"。其工艺精髓在于"无模焊接"——将0.2毫米银丝弯成"龙舟纹"后,用苗药汁作焊剂,在800℃高温下完成多层拼接。项圈上的"蝴蝶妈妈"纹样需经30道錾刻工序,每平方厘米密布120个錾点。现代银匠吴水根将北斗七星融入传统"银角"设计,使古老天文智慧焕发新生。

苗族蜡染技艺:蓝靛的密码

丹寨县排倒蜡染保留着"点蜡成花"的原始技艺,画娘用铜刀蘸取蜂蜡,在土布上绘制螺旋纹、鱼鸟纹等符号。其奥秘在于"冰纹"控制——通过调节蓝靛发酵温度,使染布产生独特的冰裂纹理。国家级传承人王阿勇研发出"植物靛蓝色谱",从板蓝根中提取出7种蓝色,还原了《百苗图》记载的"深蓝为贵"传统。

苗年:十月太阳历法

雷山县苗年遵循"十月太阳历",以"鼓社"为单位举行祭祀。核心仪式"招龙"需由12名长老持银角跳"铜鼓舞",象征唤醒龙脉。长桌宴上的"五色饭"用枫香叶、紫蓝草等植物染色,暗合五行相生理念。现代苗年新增"非遗集市",展示银饰锻制、古法造纸等技艺,每年吸引游客超50万人次。

苗族芦笙制作技艺:竹木的共鸣

芦笙是苗族文化的一种象征,苗族芦笙在表演吹奏方面把词、曲、舞三者融为一体,保持了苗族历史文化艺术的原始性、古朴性。制作芦笙,除了心灵手巧,还需要掌握一定的乐理知识和物理知识。芦笙制作技艺历来都由师傅亲手教授,无文字资料留存,且技艺考究,传承比较困难。

国家级非物质文化遗产代表性项目苗族芦笙制作技艺代表性传承人莫厌学,1951年出生,男,苗族,贵州雷山人。莫厌学自幼跟随家人学习祖传的芦笙制作技艺,他制作的芦笙工艺精细、外观漂亮、声音悦耳动听。他把传统的六管芦笙发展到今天的十五至二十四管,他制作的大芦笙整体长度可达六七米。

从古歌的苍凉到银饰的璀璨,苗族非遗如同一条流淌千年的文化长河。当现代机器取代手工劳作,这些技艺仍以顽强的生命力,在绣娘的针尖、银匠的锤下、歌师的唇齿间传承不息。让我们共同守护这份"活态遗产",让苗岭的山川风物永远闪耀在人类文明的星空。

香港环球卫视《非遗巡礼》栏目,探访千年技艺,聆听匠人初心。从苏绣的丝光流转到昆曲的水磨雅韵,从苗银錾刻的星河闪烁,到迷你风筝的云卷云舒,记录非遗在当代的创造性转化,让传统之美闪耀未来。

香港环球卫视 媒体中心

撰稿:清 沨

责编:尚 云