在陇山与渭水的环抱中,天水像一本被岁月摩挲的线装书,每一处古迹都是泛黄的纸页,写满华夏文明的源起与流转。它没有洛阳石窟的皇家气度,也少了曲阜三孔的儒风浩荡,却凭着麦积山的佛国石窟、伏羲庙的千年古柏,以及大地湾的陶片纹路,在黄土高原的褶皱里,藏着一部可触摸的文明史诗。

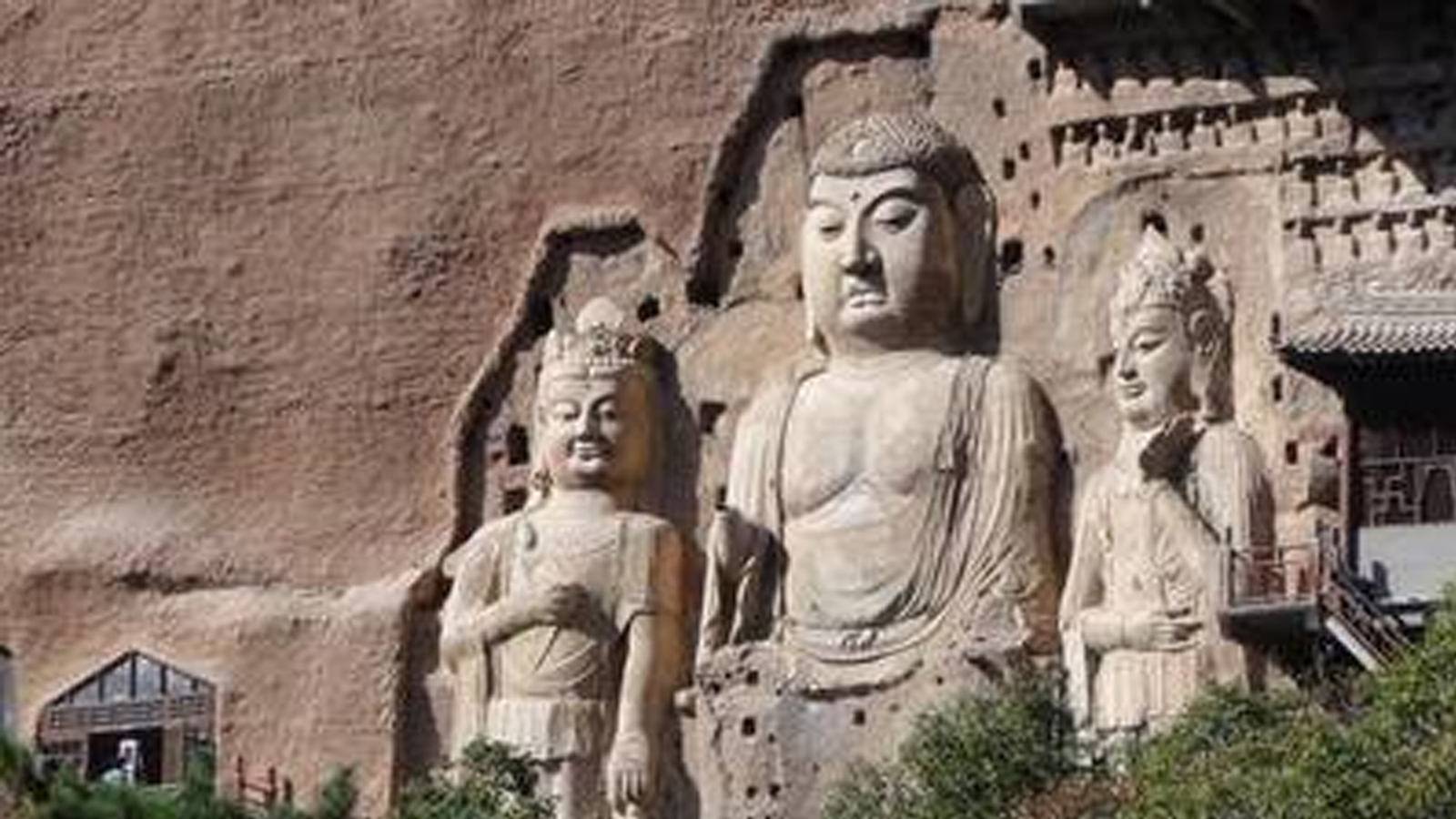

麦积山石窟:崖壁上的千年佛语

麦积山的石窟是刻在石头上的佛经。十六国时期,工匠们在赭红色的崖壁上开凿第一座佛龛时,锤凿声惊飞了崖间的雄鹰——那声音里,藏着乱世中人们对安宁的祈愿。北魏的佛像眉骨高耸,鼻梁挺直,衣纹如流水般贴在身上,带着西域传来的犍陀罗风;西魏的菩萨嘴角含笑,披帛飘举,已然染上中原的温婉;北周的力士怒目圆睁,肌肉块垒分明,是陇东人骨子里的刚劲。

最神奇的是“七佛阁”,栈道悬在百米高空,游人走过时木板咯吱作响,仿佛踩在千年的时光上。佛阁内的壁画《飞天》,线条细如发丝,色彩却历经千年不褪,飞天的飘带似乎还在飘动,带着香火的气息掠过游客的脸颊。唐代的地震让山体裂开一道缝隙,部分石窟与主山分离,形成“东崖”与“西崖”,就像一本被撕开的经书,却各自续写着佛理——这种残缺,恰是麦积山最动人的圆满。

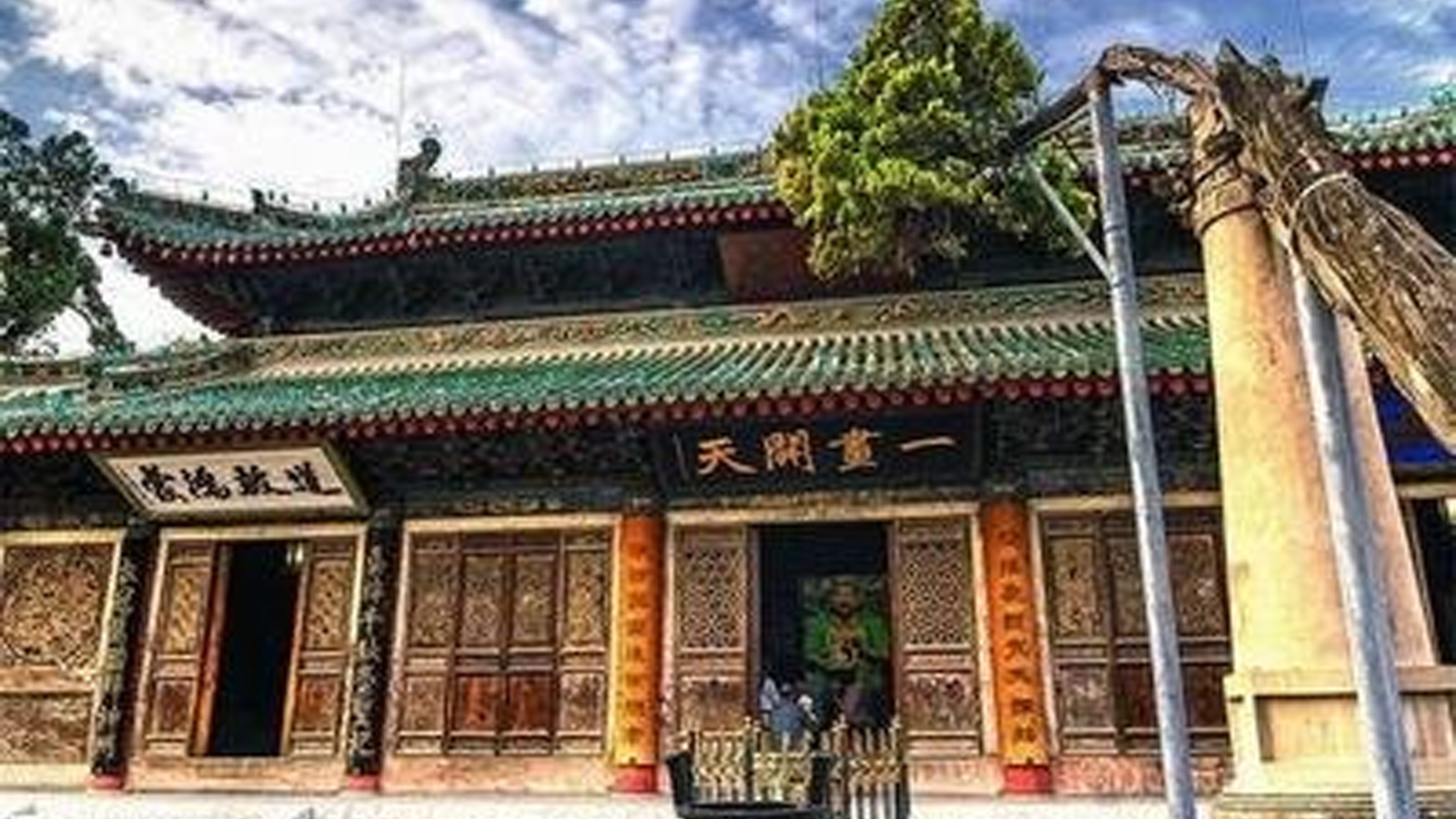

伏羲庙:古柏下的文明根系

伏羲庙:古柏下的文明根系

伏羲庙的古柏是活的历史。太极殿前的“龙爪柏”,树干扭曲如虬龙,树龄已超千年,相传为唐代所植,每一道纹路都像《易经》里的爻辞。庙内的六十四卦碑刻,字迹被香火熏得发黑,却依然能看清“乾为天,坤为地”的古老智慧——明代匠人刻下这些文字时,或许想起了伏羲在卦台山画卦的传说,凿子落下的力度,都带着对先祖的敬畏。

先天殿的匾额“一画开天”,笔力浑厚如陇山,那是对伏羲创八卦的致敬。每年正月十六,香客们捧着供品穿过古柏浓荫,香灰落在青石板上,积了厚厚的一层,像时光的尘埃。孩子们在“转脊龙”雕塑旁追逐,手指划过龙鳞的纹路,仿佛在触摸文明的最初形态——这里的一草一木都带着“根”的印记,古柏的年轮里,藏着华夏民族最早的记忆。

大地湾遗址:陶片上的先民密码

大地湾遗址:陶片上的先民密码

大地湾的陶片是文明的第一页日记。八千年前,先民们在渭水支流旁烧制第一只陶罐时,窑火映红了他们的脸庞——陶罐内壁的炭化谷物,是中国最早的农耕证据;陶片上的刻划符号,有学者说那是“旦”字的雏形,画的是太阳从山巅升起,与卦台山的日出如出一辙。

遗址中的“F901”大房子,是新石器时代的“宫殿”,面积近200平方米,地面用砂石、石灰、陶粒混合铺就,坚硬如现代混凝土,历经八千多年雨水冲刷仍不塌陷。考古人员在这里发现了中国最早的“地画”,画着三个人物和一只动物,线条简单却充满张力,仿佛能看见先民们围坐在地画旁,举行着神秘的祭祀仪式。这些陶片与房屋,是先民们写给后世的信,字里行间都是“生”的力量。

从麦积山的佛龛到伏羲庙的古柏,从大地湾的陶片到卦台山的石碑,天水的古迹从来不是冰冷的石头,而是活着的文明。它们像一串密码,串联起从鸿蒙之初到现世的岁月,每一处斑驳都在诉说:这里,是华夏文明开始的地方。

香港环球卫视《每日一品》栏目探寻华夏文化瑰宝,游历名胜古迹,展现华夏魅力,见证非凡传奇!

香港环球卫视 媒体中心

编稿:刘紫丹

责编:黄建强