人物简介

徐晃(1914年4月28日-1984年3月24日) 中国前驻秘鲁大使,在秘鲁首都利马因公殉职。

人物简介

朱晓林(1921年3月8日-2006年3月24日)外交部局级离休干部。

本文内容

开卷语

在如今这个硝烟弥漫的世界,我们迎来了中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日。值此伟大而光辉的日子里,我们深切缅怀为打败日本帝国主义侵略者而英勇牺牲的东北抗联、八路军、新四军以及抗日游击队的革命先烈们;我们姐妹兄弟也更加怀念我们亲爱的爸爸妈妈——徐晃和朱晓林。

徐晃、朱晓林夫妇年轻时的合影 图源:作者提供

他们在国家和民族危难之际,义无反顾地走出校园,毅然决然地选择把热血和生命交付给民族解放事业。他们“越是艰险越向前”的大无畏精神、“披荆棘战斗在敌人心脏”的智勇双全,曾鼓舞着我们兄弟姐妹在六七十年代奔赴抗美援越前线,奔赴祖国边疆、海岛和贫困山区,参加工农兵实践。

现如今,受过父辈鞠躬尽瘁、谦虚谨慎言传身教的我们,只有更加坚守我党我军光荣革命传统,更加坚定革命理想和信仰,不忘初心,赓续红色基因,才能告慰在天之灵的父母和无数革命先烈们!

一、父母参加中共地下党组织

说实话,我们小时候很少听到父母回望他们血与火的革命历程。倒是听母亲说过当年在延安有人忍受不了吃糠咽菜还要参加大生产的艰苦生活,离开了革命队伍。母亲还笑着说,当年四野根据毛主席“关门打狗”的英明决策,在攻打锦州时大炮齐轰,还在摇篮里的雅雅姐被震得哭个不停。

我们的父母更多的是,在暑假纳凉时,一句一句教我们唱《五月的鲜花》《八路军军歌》《太行山上》以及《红缨枪》等抗日歌曲,使我们从小就感受到了红色文艺的力量所在。

1970年代的全家合影 图源:作者提供

我们走上与工农兵相结合的道路后,父母从五七干校或从驻外使馆给我们写的信中都是关心、鼓励和鞭策,也没怎么提当年的战火纷飞,更没有提在国外经历的惊心动魄(后来得知,使馆人员撤离时以及面对扔进使馆的炸弹,父亲沉着冷静、指挥若定)。这可能是他们在敌强我弱的形势下,出生入死从事党的地下工作所养成的勇敢又谨慎习惯使然,另一方面也是因为他们高度的党性修养、清廉自律、把危险留给自己的牺牲精神使然。另外,当时的一些情况至今也还有必要保密。

在他们仙逝之后,我们通过阅读、采访和收集史料,才对他们的一些革命经历有所了解,更是被深深地感动。他们对祖国和人民无限热爱,为反抗帝国主义侵略舍生忘死。无论是在对敌斗争第一线,还是从事党的地下工作,或是在游击区和在已经掀起反共高潮的国民党统治区,他们都坚信,一定要为受苦受难的中国人民打出一片新天地,永远摆脱帝国主义、封建主义和官僚资本主义“三座大山”的剥削压迫,实现真正彻底的解放!

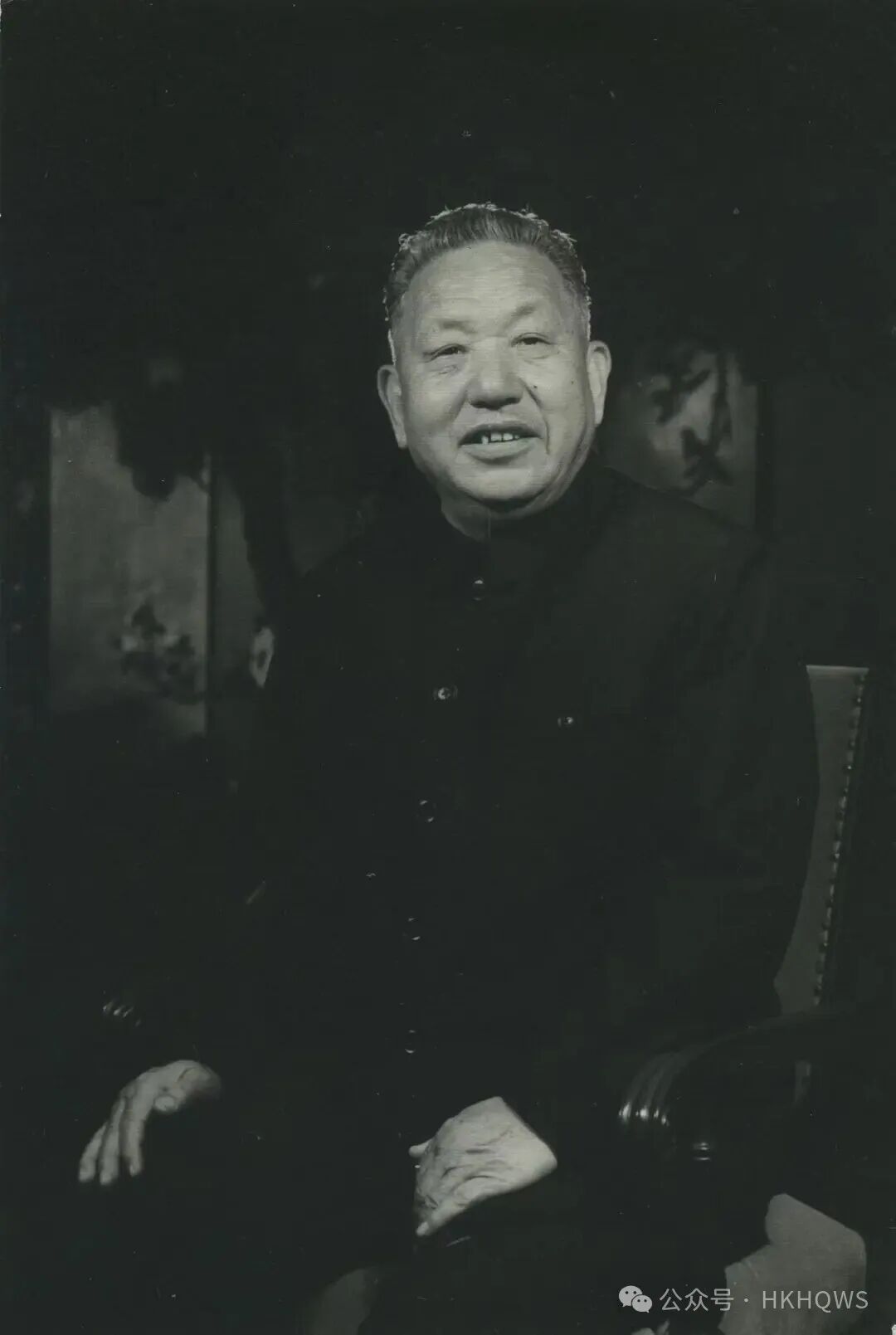

我们的父亲徐晃“1935年参加革命,同年入党。近50年来,他努力学习马列主义、毛泽东思想,坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。他忠于党,忠于人民,在革命战争年代和社会主义建设时期,都积极完成党交给的任务,为中国人民的革命事业和外交事业贡献了毕生的精力!”(引自外交部姚广副部长所致悼词) 图源:作者提供

我们的母亲朱晓林佩戴抗日战争暨世界反法西斯战争胜利六十周年纪念章。 图源:作者提供

我们的父母,一个来自山东泰安,一个来自四川乐山。祖国的名山大川孕育了他们心怀天下的雄阔胸怀,以及为国为民鞠躬尽瘁的伟岸精神。

父亲在第二次国内革命战争时期(即十年土地革命时期)就加入了中共地下党组织,母亲是在1938年读高中期间加入了中国共产党。抗战期间,他们在党的领导下,分别在南北城乡多地从事了发动、领导和参与多次抗日救亡学生运动。他们还深入敌后和国统区开展隐蔽战线工作,以及公开半公开地对工农兵学商进行抗日动员、宣传和鼓动工作。

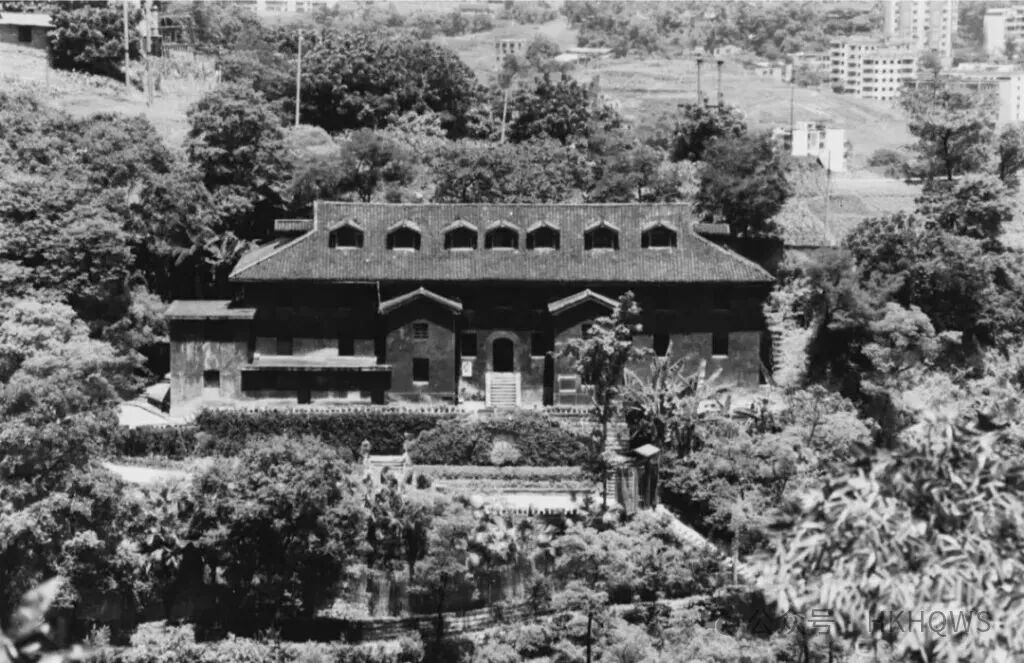

八路军驻重庆办事处旧址 图源:网络

我们的父母先后抵达重庆八路军办事处,母亲还从乐山老家动员了13岁的侄女参加八路军。在重庆八路军办事处,父母分别承担了党的组织工作和教育工作。

1943年7月,我们的父母跟随周恩来副主席(时任)和林彪等中央领导同志前往延安。父亲在李克农同志直接领导下,为毛主席党中央运筹帷幄、决胜于千里之外夜以继日开展情报收集和分析工作。母亲先后在延安中国女子大学和鲁迅艺术学院学习,并担任了系一级的党支部书记,后来从事情报分析的文字编辑。

朱晓林(第二排左七)与延安中国女子大学校友合影。 图源:作者提供

抗战胜利后,由李克农同志主持了他俩结为革命伴侣的婚礼。小李讷听了她的父亲毛主席的通报,兴致勃勃地也来参加了在延安枣园后沟举办的简朴婚礼。

不久,根据毛主席极富远见卓识的挺进东北指示,我们的父母在第一时间夜行昼伏,从延安抵达东北,直接参与了辽沈战役,解放东北地区以及接收、建立和管理新生人民政权的事业。很快,他们又随所向披靡的四野大军参加了平津战役、渡江战役并一路南下,直至长沙和平解放。

父亲担任了湖南省公安厅秘书长兼长沙市公安局代局长,从浴血荣光的万里征战转为锄奸反特的英勇追剿。我家邻居乔宗淮大哥还见过我们父亲珍藏的一把小手枪呢!

毛主席、斯诺(左一)以及乔冠华夫妇合影,龚澎怀抱的孩子为乔宗淮。 图源:网络

二、“九·一八”事变后的复杂局势

回首上世纪30年代,可以想象我们的父母面临的是怎样一个破碎的山河。1931年“九·一八”事变后,相当于日本国土3.5倍的中国东北地区全部沦陷,3000多万东北父老乡亲生灵涂炭。蒋介石集团置民族危亡于不顾,置中国共产党停止内战、共同抗日的要求于不顾,顽固坚持“攘外必先安内”的反动政策,向各个苏区发动了规模越来越大的军事“围剿”。

与国民党的不抵抗形成鲜明对比的是,“九·一八”事变后,1931年9月20日,中共中央即发表《为日本帝国主义强暴占领东三省事件宣言》,谴责日本帝国主义的侵略,揭露国民党的不抵抗政策。此后,又连续多次发表宣言,作出决议,声讨日本法西斯侵略罪行,揭露国民党“抗日必先剿匪”的反民族反人民政策。

1934年

1934年7月15日,中华苏维埃临时政府主席毛泽东、中国工农红军革命军事委员会主席朱德等,联名发表了《为中国工农红军北上抗日宣言》。在中共泰安地下党组织领导下,父亲参加了“泰安学生反日联合会”。他带领广大进步学生游行示威、贴标语、撒传单、抵制日货,并积极发动泰安学生组织南下请愿团,并担任宣传队长,与同学们一起卧铁轨、拦截火车、到南京向国民政府请愿示威,要求政府出兵抗日。

日本帝国主义在侵夺中国东北全境之后,于次年又占领热河,致使华北平原门户洞开。随后,蒋介石却派何应钦与日本侵略者签署了《何梅协定》《秦土协定》,对日媾和,等同于把河北、察哈尔两省的大部分主权拱手相让。

接下来,日本帝国主义又疯狂策动华北五省(山东、山西、河北、察哈尔和绥远)“防共自治运动”,策划成立傀儡政权,对华北地区进行全面的政治、军事、经济、文化侵略,以便进一步掠夺当地资源及摧毁该地区经济。这一切最终彻底激怒了北平的青年学生和广大人民群众。

1935年

1935年春,父亲参加了中华民族武装自卫会。8月,父亲在北平白纸坊加入了中国共产党。父亲和北平其他学校的爱国学生多次聚集在《纽约时报》驻华记者、燕京大学新闻系讲师爱德加·斯诺夫妇家中(位于北平内三区盔甲厂胡同13号,即崇文门内北京站东街附近,该处1952年划给东单区,1958年与东四区合并划给东城区),探讨救国图存之道。这些同学包括黄华、龚澎、姚依林、于眉等。

当年11月18日,北平各大中学学生联合会成立(简称“北平学联”),并决定以请愿的方式发动一次抗日救国行动。

12月7日,北平学联召开各大中学校代表会议,商定了游行的集合时间、行动路线和口号等。

1935年12月9日,父亲全程参加了由中共北平临时工作委员会(简称“北平临时工委”)领导、与北平学联共同组织的抗日救亡示威游行,史称“一二·九”运动。当时已近寒冬的北平城内,数千名大中学生沿途高呼“打倒日本帝国主义” “反对华北防共自治” “停止内战,一致对外”等口号,高举抗日救国口号标语牌,群情激昂地行进到新华门,发表演讲,高呼口号!

1935年12月9日,北平学生在中共地下组织的领导下,举行了声势浩大的抗日救亡游行。 图源:《党史上的今天》视频截图

父亲当年21岁,但已经是北平西北中学地下党的领导人之一。他一直努力团结爱国进步师生,尽管那时党组织还不能公开活动,但中华民族的生存绝境和为人民解放而斗争的崇高信念促使父亲在“一二·九”运动中冲锋陷阵。值此民族危亡、国不将国之刻,国民党政府却对爱国学生的抗日要求和行动进行严厉镇压。“一二·九”当天的游行队伍最终被冲散。当日返回学校后,父亲立即组织成立西北中学学生会,并被推选为学生会主席。

12月10日,父亲组织北平西北中学师生响应北平学联号召,参加了北平各大学校的总罢课,并获得上海、南京、杭州、武汉、广州等地大中学校爱国学生的声援。

12月16日,北平大中学生向北平学联申请再次发动请愿示威游行。“一二·九”那天,因城门关闭,未能行至新华门的燕京大学等其他学校的学生们得以参加这天的行动。父亲带领西北中学300多名师生参加了这次包括北平44所大中学校学生在内1万余人举行的“一二·一六”抗议示威。学生队伍集合在天桥和正阳门,召开了有北平2万多人参加的市民大会。会上群情激愤,口号震天。游行队伍再次遭到军警的残酷镇压,30余人被捕,400余人被打伤。同日,北平市民罢工、罢市。原定当日成立的“冀察政务委员会”延期成立。

1936年

1936年1月初,为响应中共北平临时工委“到工农兵中去”的号召,父亲参加平津学生南下扩大宣传团,沿平汉路南下,走向农村,帮助各地农民成立抗日救亡组织,在农村播下抗日的种子,后被反动军警强制押回北平。

2月,父亲参加了党的领导下成立的先进青年抗日救国组织——中华民族解放先锋队(简称“民先”)。该组织是在“一二·九”学生运动以及平津学生南下扩大宣传团的基础上组成的,是国统区重要的抗日救国团体。

同年春,父亲考上北京大学政治系学习,积极参加北大民先队和学生会的活动。

3月9日,传出了在“一二·一六”游行中被捕的北平十七中的学生郭清惨死狱中的消息后,引起各校学生的无比愤慨,要求北平学联采取反击行动。北平学联决定,在3月31日举行郭清追悼会。当日,父亲带领北大学生到北大三院参加追悼郭清大会,而后冲破反动军警封锁,走上街头,举行了抬棺游行。

6月13日,按照中共北平临时工委根据中共中央提出的变“反蒋抗日”为“逼蒋抗日”的新策略以及中共北方局的指示,父亲带领北大学生参加了北平大中学校“六·一三”抗日救国示威游行,高呼“反对日本增兵华北” “拥护二十九军抗日” “拥护宋哲元将军抗日”等体现抗日民族统一战线的新口号。

关于“一二·九”运动的伟大意义,还是毛主席在延安各界人士举行的“一二·九”运动四周年纪念大会上的讲话概括得最为精辟。他将“一二·九”运动与“五·四”运动相提并论,说“‘一二·九’运动,它是伟大抗日战争的准备,这同‘五·四’运动是第一次大革命的准备一样。” “它准备了抗战的思想,准备了抗战的人心,准备了抗战的干部。”(《毛泽东选集》第二卷250-257页)

据北京大学出版社的《战斗在北大的共产党人》一书记载,1935年“一二·九”运动之前,在北平的中共党员仅有陆平、黄敬和我们的父亲徐晃等14人。

据父亲在北大的同学袁宝华回忆:“在延安看到陈云同志的一篇文章,说当时在华北一共只剩下20多名党员了。”

父亲在北大的另一位同学陆平回忆:“据我听说,那时北平的地下党有关系的,大概只有14人。”

在中共北平临时工委领导下,党员们发挥了先锋模范作用。声势浩大的“一二·九”和“一二·一六”等一系列学生抗日救亡爱国游行示威,都是在中共地下党员领导和推动下完成的。

经中央组织部审定的悼词指出:

徐晃同志是山东泰安人,早在青年时代就投入了抗日救亡运动。1935年8月加入中国共产党,参加了著名的‘一二·九’学生运动。在北大和西南联大读书期间,他是学生运动的主要领导者之一。

图文转自:外交官说事儿 公众号