《清史诗画•清帝承德三百六十五天》无疑是一部具有独特魅力与深刻内涵的巨著,不仅为我们搭建了一座重返清代康乾盛世的桥梁,进而也提出一个深邃的命题:历史书写如何超越时间的线性叙事?作者在这部书中予以深刻诠释。通过“历史上的今天”这一体例创新,使读者得以在时空叠合中触摸历史文明的肌理,既保留了历史文化的真实质感,又为当代人提供了观照现实的多维视角。

与此,也让我的故乡承德这座承载着丰富历史文化记忆的城市焕发出独特的魅力,是对承德三百年厚重历史文化的深情礼赞。当我们再次驻足避暑山庄及周围寺庙,看到的不仅是一个王朝的背影,更是历史文明演进的永恒镜像。

一部《清史诗画》,浓缩沉淀了一个城市的历史沧桑和岁月梦想

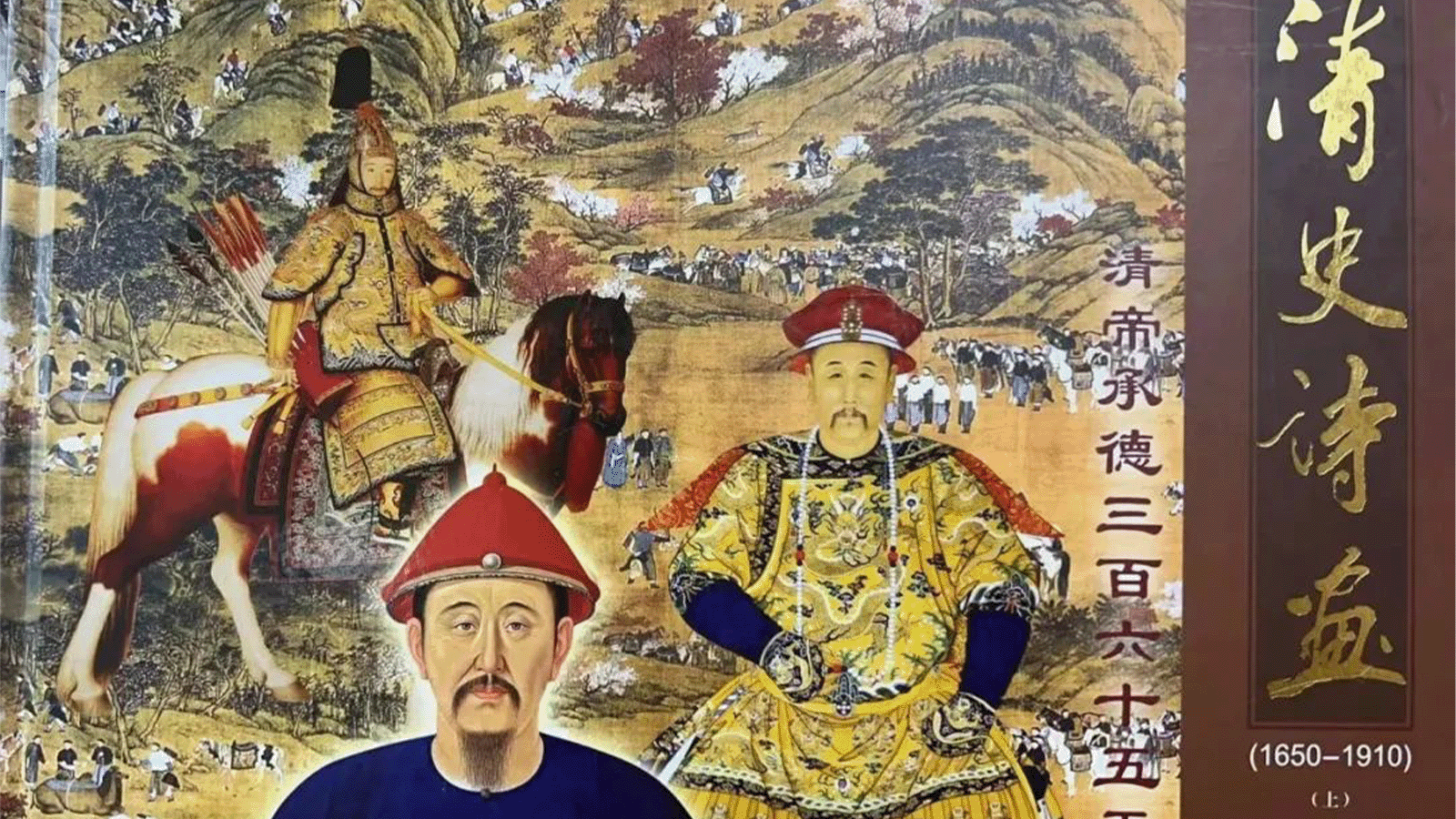

二百六十余年的清史烟云正以一种独特的方式被重新唤醒。这部由郑晓东、钱树信、闫春生主编、人民出版社出版的《清史诗画·清帝承德三百六十五天》(上下卷),以 360余首诗词楹联,900余幅宫廷画作及档案照片,从1650年到1910年,搭起穿越260年的时空长廊。365天留下的365个清晰的历史面影,幻化出一系列生动的承德表情:木兰秋狝威仪大典、乌兰布通惨烈之战、避暑山庄肇建、平定准噶尔部叛乱、纂修四库、班禅入觐、英国马戈尔尼使团来访等等,召唤我们触摸承德的那一个个恢弘、精彩的历史瞬间,为我们打开了承德历史的一道道瑰丽风景,诠释着流逝岁月、过往烟云的淘洗与沉淀。

同时,《清史诗画》不仅让我们真切感受到清帝所拥有的“一人临塞北,万里息边烽”的政治智慧,也让我们走进大气磅礴、波澜壮阔的开放性历史空间。这部涵盖了清代康乾盛世治国方略、承德城市文脉以及情感心智的鸿篇巨制,既是一幅史诗般的斑斓画卷,更是所有承德人与脚下这片热土的共同思考与怀恋。“一日一诗一图一解”,引领我们穿越时空,唤醒有痕岁月,守望沧桑过往,体味文化百态,探寻承德背后蕴藏的历史意蕴,让人于风云际会中领悟神变幽微,于瞬间捕捉中见证气象万千,于万千气象中追索不泯天道,感受承德厚重的文化积淀和历史沧桑。

或正如该书主编、时任承德市政协主席的郑晓东先生所言:“《清史诗画》既是对一个辉煌盛世时代的重返和抵达、总结与再现,也是对承德三百年厚重的历史文化的美好邂逅与倾情重温。旨在通过对历史与现实的思考,以艺术的形式激发我们对历史文化的敬畏之心,让我们在现代社会发展中,珍视历史、传承文化,从过往的智慧中汲取力量,更好地走向未来。”

一部《清史诗画》,留存梳理了一个城市的不朽记忆和精神根脉

文化是一座城市的源流、年轮和记忆。没有记忆的城市,将是残缺的城市。一个城市拥有宝贵而鲜活的历史记忆,就意味着这个城市拥有扎实而充满活力的精神之根。《清史诗画》以清帝在承德的日常生活、历史事件与社会巨变的视觉叙事,洞开了对承德历史文脉的追忆与回望,用诗书画以及真实影像重现了近三百年的“承德集体记忆”。读着一句句诗词楹联,看着一幅幅书画摄影,品味着一件件历史大事,丰富的细节与历史感让我们重返历史的实景现场。金盔铁甲威武雄壮的八旗将士,北巡塞外指点大漠的豪迈气概,土尔扈特部万里东归的激越悲壮,山庄宫廷雅乐的古朴幽婉……尘封的记忆在深情呼唤中刹那间苏醒,浸透了满风清韵的文化气息馥郁扑面,历史河流滔滔不息流转而来,仿佛让人置身于历史 与现实交错的时空里,心灵也被灵动的历史所震撼。

梳文化肌理,铸城市灵魂。可以说,《清史诗画》是我们解读父辈生活的岁月的标本,是我们共同的历史和我们共同的眼睛。每一个诗书画,都是历史一幕的定格,都是影像组合的蒙太奇,描摹出了承德的城市魂魄,为后人们留下真实的历史视觉和深刻的历史印象。她浓缩了历史,也缩短了我们与祖辈的距离,留存了丰富而久远的裨益,她的存在和延续关乎到她曾经抚育过的这个城市的文化遗存与精神承继。

一部《清史诗画》,传递叠加了一个城市的人文关怀与文化情结

《清史诗画》是一本撼动灵魂的事、诗、图“三位一体”图文集萃,编纂者在文化理想与精神坚持引领下重返艺术与人文历史关怀相连接的现场,怀着清醒的社会责任和历史意识,怀着对天地推演的神圣向往和感动,怀着对历史命运的敬畏和探索,以人文主义的视角纪录、展现了清代承德社会生活的历史性变迁,让我们在图文并茂中看到岁月镌刻下的清晰印记,看到了一个城市精神个性的生成史、命运磨砺的发展史、心灵成长的追寻史,看到一种文化精神的张扬,感受到人文情怀的独特温暖。

这是心灵与历史风景的对话,是心灵与天地精神的往还,是以独特的视角和语言接近历史真相、接近生活真谛的诗意追求,追求中凝聚着对传统文化的反思,对精神价值的倚重,对文化与生命交融的深远提示,为自然资源丰富、人文土壤多样而温和的承德,阐释了爱的力量、信仰的笃实和历史遗存的厚重恢宏。尺牍之间流动的时间凝固成具体形象,展现出了崭新的文化意涵、艺术意境与人文魅力,倾注了赤子情怀的固守和热爱。

一部《清史诗画》,契合构筑了一个城市的精神盛宴和纸墨丰碑

沉甸甸的《清史诗画》以地域为经,以时间为纬,场景雄阔,包容宏大。既是一幅具有深邃历史穿透力和强悍思想震撼力的历史画卷,也是一部别具特色、富有思想价值、艺术价值、史料价值、欣赏价值、珍藏价值及实用价值的城市精神史书和文化图鉴,更是融文学、史学、政治学、艺术学、美学、民俗学、哲学等为一体的综合性文化精品。

作为承德首部大场面、全景式、用诗书画摄影等多种形式展示承德清代历史文化的精品巨作。本书主编及专家学者,为此倾注了大量的心血和智慧。看待历史独具慧眼,钩沉档案丰富详尽,反映出策划者、编辑者开放式文化战略思维下的宽广视野和求新思变的创作神韵,传递出了一种自豪、一种信心和一种精神力量。新颖别致的“一日一诗一图一解”的体例写作方式,将事件、诗词楹联、图片及装帧设计浑然天成,多角度、全方位、全面而生动地重温辉煌历史,既不失豪放派的大胆恢弘,又深含婉约派的柔婉细腻,丰富的内容、多样的风格、不同的体裁,给人以契合心灵、贯通古今、坐游天地的审美感受,映衬出别样的精彩。

追寻历史记忆,实现文化对话。捧读《清史诗画》,重温那些散落在历史长河中的篇篇锦绣和珍贵书画影像,品味那些曾经的时光,眺望那些远去的背影,我的心里总是充满着一种庄重与神圣的感觉。让我怀着对先辈的感激、感恩和感悟,在一页一页的翻动中用心品读,在历史记忆的超越和守望下,执着地审视、思考、想象、热爱和发展承德这个属于我们更属于世界的美丽城市。

一部《清史诗画》,彰显体现了一个城市的文化自觉和文化自信

习近平总书记曾指出,文化是一个国家、一个民族的灵魂。历史和现实都表明,一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一幕幕历史悲剧。文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。坚定文化自信,是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。没有文化自信,不可能写出有骨气、有个性、有神采的作品。而《清史诗画》正是坚持文化自信与文化自觉

的有力见证。该书出版后《承德日报》《承德晚报》曾以整版篇幅刊出评论文章及对主编郑晓东、钱树信、闫春生的专访,在读者中引起强烈反响,认为提升文化自觉,增强文化自信,实现文化自强,并不是一个抽象的概念,更不是一个动听的口号,而是需要真真切切和扎扎实实的行动。

而一部《清史诗画》的编撰出版,图文并茂、有史有情地引导读者“咀嚼一座中国历史名城,一份世界文化遗产的丰富内涵”,就是以高度的文化自觉和文化自信扎实推进文化建设的实际行动。郑晓东主席在专访中说,“多年来,出于对家乡的情感、对承德文化旅游事业的关注,一直缠绕在我心头的是:想出一部小中见大、雅俗共赏、图文并茂、少长皆宜的书,让人们能对清代承德的历史风貌、文化积淀、风土人情以及承德这座城市的历史地位及作用有更直观的认识与了解。”

钱树信教授说:“我从小受民族情结与山庄文化的熏陶,自己油然产生一种文化自觉,不能不拿起笔来乐此不疲地去书写承德这部大‘书’。”正是因为有他们这样心怀大爱、秉持着一颗文化良心和赤子忠诚的文化开拓者和传承者,有着他们一步一个脚印、任重道远的自觉耕耘、默默实践,才能够打造出《清史诗画》这样极具特色与价值、独树一帜的文化名品和光彩夺目的城市文化名片,才有我们这座历史文化名城历久弥香的润泽灵动。这是文化的魅力,是一种润物无声的力量,它接续了前人的文脉与薪火,生生不息,泽荫后世。

进一步彰显文化自觉与文化自信的还有书中郑晓东主席的“诗代序”《承德,你告诉人们什么?》。这首诗以“从赫图阿拉飞起的雄鹰引领着八旗从草莽走向文明,拖着长辫的铁骑以血与火的洪流从关外进京雄踞龙庭”为起点,勾勒出满族政权从部落文明到天下共主的蜕变轨迹。在时空坐标中展开历史文明对话:当避暑山庄的楠木梁柱徐徐升起时,白金汉宫与圣彼得堡的基石也在同步奠定。这种时间并置,展示了康乾盛世在西方文明大航海时代扬帆远航之际,承德木兰围场的猎猎旌旗与普陀宗乘之庙里四种文字镌刻的碑记,既见证着,“民心即长城”的执政哲学超越简单的民族征服的政治智慧,也蕴含着多元文明对话的现代启示。

可以说,用诗歌文本特有的方式写序,实不多见。这首充满才情与智慧的“诗之序”,将精彩史实融入创作之中,大开大阖的写作手法拓宽了历史视野,历史文化内涵深邃而丰满。在厚重、缜密的诗行中,流动着大气、哲思、深邃、凝重,又充满探索意旨,表达了承德赤子深厚而质朴的情感,给人以“浩气磅礴唱大风”之感,无疑是作者的心灵之诗。

因此,谨以郑晓东主席“诗代序”《承德,你告诉人们什么?》一诗中的最后一节,作为我这篇文章的结尾——“为使更多的朋友身临其境了解承德的过去,

我们尝试着在原地重温“历史上的今天”,

用这本《清史诗画·清帝承德三百六十五天》把你带回当年,

因其短,可以供人们闲暇一阅

因其真,可以成为继续探究的指南,

因配诗,能够引发人们的文思遐想,

因有情,期望唤起人们古为今用,

以史为鉴,游承德,看中国,看世界,

咀嚼一座中国历史文化名城、一份世界文化遗产的丰富内涵!”

【作者简介】王德光,承德日报社原总编辑,现为承德市新闻工作者协会主席,高级编辑。出版散文随笔集《走向太阳》《思想的风景》等。曾获中国新闻奖,冰心散文奖,中国报人散文奖等奖项。